製本の種類

上製本

本文と別仕立ての厚い表紙(ハードカバー)でくるんで製本

並製本

中身と表紙を同時にくるみ、三方を仕上げ裁ちした製本

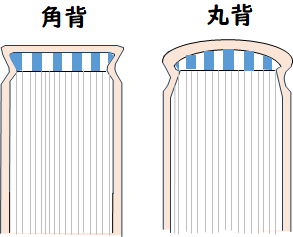

背

上製本=角背・丸背

並製本=角背のみ

綴じ方

無線綴じ

背に当たる部分をのり付けし、表紙を貼り付ける

ページをバラバラにしてから接着する

アジロ綴じ

無線綴じを改良した綴じ方法

オフセット印刷で製作する上製本の主流な綴じ方法の一つ

ミシン目状のスリットを入れ接着剤を浸透させる

中綴じ

2つ折りにした用紙の中心を針金(ホチキス)で綴じて製本

平綴じ

重ね合わせた用紙の背の近くを、針金(ステープラ)などで綴じる製本

糸かがり綴じ

糸を使って本を綴じる伝統的な上製本の綴じ方

厚い本に対応でき、製本強度が強く、大きく開いてもページが脱落しないことが最大のメリット

ミシン綴じ

本の中心を糸で綴じる

薄い本(20枚程度)、見開きページなどにおすすめ

スクラム製本

中綴じと同様、2つ折りにした用紙を重ね合わせてまとめ、針金や糸などで綴じない

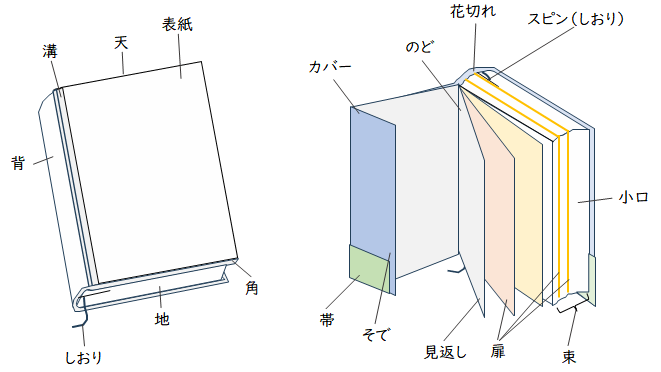

本の部位

天

本の上の部分

地

本の下の部分

表紙

書籍本体の一番外側の部分

溝

表紙の両面、背の近くに刻まれている文字通りの「溝」で、本を開きやすくするための加工

背

本を綴じてある部分で本の背中、外側

カバー

表紙を覆うようにかけられる紙 本の印象を決める役割が大きく、デザインや質感にこだわりが求められる場合が多い 「ジャケット」とも呼ぶ

帯

表紙の上に巻く細い紙、通称「腹巻き」 本のキャッチコピーや推薦文など宣伝文句を書く 書店に流通させる場合には必要

そで

カバーや帯をかける時に、表紙の内側に折り込む部分

小口(こぐち)

本を開く側(背の反対側)

束(つか)

本の厚さのこと 「束幅」とも言う

のど

本を綴じている側、小口の反対部分

見返し

表紙と本の中身を接着するために用いられる紙 一般的には表紙や本文とは違う色の紙が使用されることが多い 表紙にくっついている側を「効き紙」、くっついていない側を「遊び」と言う

扉

本の内容がいくつかの部分に分かれている時に、その区切りとして入れられるページ

花切れ(はなぎれ)

背の接着面に貼り付けた布、「花布」とも書く 元は補強のために付けられていたものだが、現在は主に装飾用で付けられる

しおり(スピン)

布製のしおり 花切れと背の間に糊付けされている 「スピン」とは英語ではなく日本独特の呼び方で、英語ではブックマークまたはブックマーカー

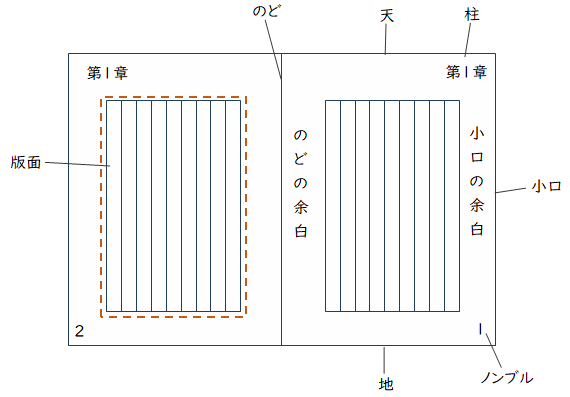

本文の部位

版面

本文が印刷される範囲 (はんづら・はんめん)

柱

章題や短編の題名などを表示 レイアウト位置は天地いずれでもかまわなく、小口側に置くこともある

ノンブル

ページを表示 「番号」という意味のフランス語で、柱同様、レイアウト位置は様々

キャプション

写真や図版を掲載するときは、必ず解説文を付記するようにする

字間

文字と文字の間隔 通常は活字の大きさそのままに並べる「ベタ組」にする 句集や詩集などでは活字と活字の間をわざと空けて、読みやすくすることもある

行間

行と行の間 通常の組版では、文字の大きさの半分(半角)以上の空き幅にする

段

通常は1段ですが、原稿の量によっては、2段組や3段組にすることもある

段間

2段組以上にする時の、段と段の間 通常は2文字分以上空ける