三原色

印刷するとモニターで表示した色より暗く写ってしまうのはなぜ?

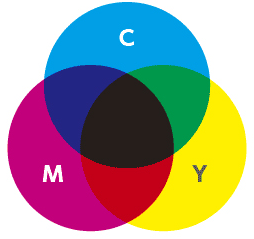

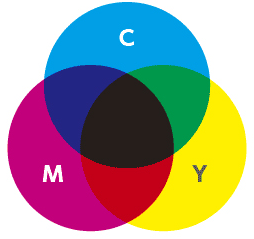

色の三原色:印刷

C:シアン M:マゼンタ Y:イエロー

減法混色:色を重ねれば重ねるほど、暗く見える

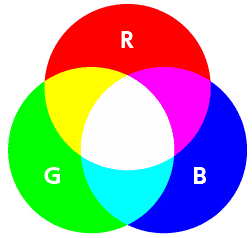

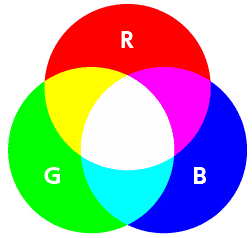

光の三原色:モニター

R:赤 G:緑 B:青

加法混色:光を加えれば加えるほど、明るくなる

イメージ通りの印刷物に仕上げるために

- モニターと印刷物の色の違いを見たり

- 色の認識をすり合わせをしたり

- 色の違いによる刷り直しを防いだり

- 印刷する紙によって色の印象が変わるので

C:シアン M:マゼンタ Y:イエロー

減法混色:色を重ねれば重ねるほど、暗く見える

R:赤 G:緑 B:青

加法混色:光を加えれば加えるほど、明るくなる

色の違いは目視で確認するのが一番

一番のオススメは印刷会社で色校正をしてから、試し刷りをして確認

本番の印刷機の前に簡易的な印刷機で仕上がりを確認すること

実際には、「カラープリンタ」「インクジェットプリンタ」「オンデマンド印刷機」のどれかを使用する

精度としては、80%程度と思っておいたほうがよい

本番と同じ用紙に印刷した校正全般のこと

本番と同じ用紙に印刷する分、簡易校正よりは本番の仕上がりに近づきやすい

本番の機械を使用して印刷した色校正のこと

本番と同じ用紙・インキ・印刷機を使用するため、色校正としての精度はダントツで高い

しかし、本番同様に版を出力するなどの手間もかかるため、費用も高めとなる

最低限知っておくといい色と配色の基本

配色は、デザインのイメージを作るだけでなく、人の感情に作用し、デザインの効果を左右する重要な要素

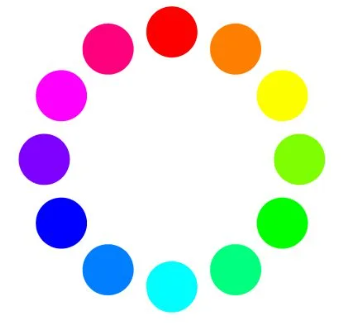

色が持つ3つの性質=色相・明度・彩度

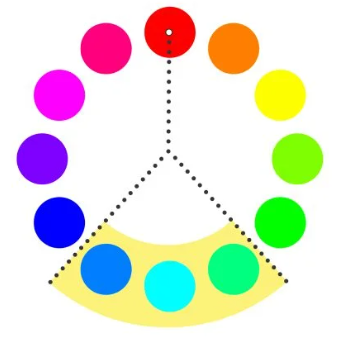

赤・青・黄色などの「色味・色合い」のこと

色味の違いを円状に配置したものを「色相環」と呼ぶ

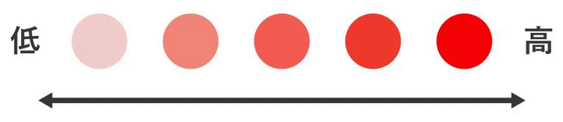

色の鮮やかさを表したもの

鮮やかで目立つ色は彩度が高く、反対に白や黒に近い落ち着いた色は彩度が低くなる

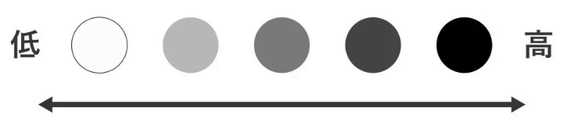

色の明るさを表したもの

明度が高いと白に近い色になり、明度が低いと黒に近い色になる

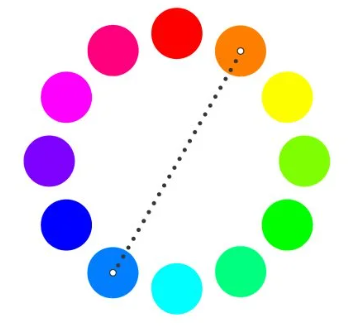

配色を考える際は色相環を意識する

3つの概念

色相環上で隣り合っている色や、彩度・明度が近い色のこと

類似色を使って配色をすると統一感のあるデザインになる

色相環上で反対の位置にある色のこと

補色を使って配色するとコントラストが強くなるため、お互いの色を引き立て合い、メリハリのあるデザインになる

色相環上で補色の両隣にある色のこと

反対色を使うと補色と同様にメリハリが生まれ、インパクトの強いデザインになる

配色の基本7つのルールを抑えるだけでクオリティの高いデザインが作れる

基本7つのルール

配色は3色までに制限し、色数を増やしすぎると情報量が増え、一番重要なことが伝わりづらいデザインになってしまう

ひとつのデザインの中に、ベースカラーを70%、メインカラーを25%、アクセントカラーを5%使用するのがバランスがよく美しい配色比率とされている

最も暗い色と最も明るい色のため、コントラストが強く目に負担がかかって見づらくなる

彩度と明度が100%になる色のこと

純色同士の組み合わせは、それぞれの色のインパクトが強いため配色するのが難しく、デザイン内の重要な部分が伝わりづらくなる

明度と彩度を合わせたものをトーンという

トーンを合わせることで統一感がでる

効果的に使うことで、人の感情や感覚に影響を与えることができる

色の持つイメージ効果を知ることで、ターゲットに伝わりやすいデザインを作れる

ターゲットを明確にすることが作るうえでかかせない